-

傅伯杰团队获国家对地观测科学数据中心“十大最有贡献科学数据团队”等多项荣誉

12月13日,空天数据技术与数据治理研讨会在山东青岛举行。大会隆重颁布了由国家对地观测科学数据中心联合国内多家数据中心及学术期刊共同评选的第四届“十大最有贡献的科学数据团队”、“十大最具价值年度数据集”、“十大最受欢迎年度数据集”等系列荣誉。我中心傅伯杰院士团队凭借在推动科学数据开放共享方面做出的杰出贡献和显著成效,成功入选第四届“十大最有贡献的科学数据团队”。此项荣誉充分肯定了该团队在数据汇集、质量控制、开放服务及创新应用等方面所发挥的引领作用。此外,该团队的多项高质量科学数据集亦获得重要奖项,彰显了其核心数据产品的卓越价值。其中:1)“中国森林地上与地下植被碳储量数据集(2002-2021)”于2023年2月发布,为我国生态系统碳循环研究提供了坚实的数据支撑,此次被评选为“十大最具价值年度数据集”;2)“气候变化和人类活动对中国植被固碳的贡献量化数据(2001-2018)”于2021年11月发布,极大地推动了我国植被固碳量化研究的进展,服务了国内外广大科研人员,此次入选“十大最受欢迎年度数据集”;3)全球表层土壤水旬度数据集(RSSSM,2003-2020)于2021年2月发布,更真实地反映了全球土壤水的年际动态,被广泛下载引用,于2023年5月荣获中国地理学会2018-2022年科学数据集综合影响力排行榜Q1区第一名。区域与城市生态安全全国重点实验室2025年12月16日

2025-12-16

-

生态环境研究中心第二十六届发展战略研讨会成功举行

2025年11月17日-18日,中国科学院生态环境研究中心在北京怀柔召开第二十六届发展战略研讨会,围绕“深入学习贯彻党的二十届四中全会精神,聚力谋划中心‘十五五’科技创新发展”主题展开研讨。中心领导、两院院士、党委委员、纪委委员、中心学术委员会委员、青年学术委员会委员、全体研究员、机关正副处长、在职党支部书记、部分副研究员代表和北京怀柔科学城管理委员会代表等共100余人参加了会议。中国科学院可持续发展研究局地球与资源处处长段晓男应邀出席会议。中心主任朱永官院士作题为《生态环境科技:迈向跨学科的目标导向研究》的引导性发言,带领全体人员深入学习二十届四中全会公报中生态环境与科技相关要点,总结了中心“十四五”取得的突出成绩与不足,并从科学史观的角度,分享了对未来科研新范式、建制化科研以及如何拓展跨学科的目标导向型研究等方面的思考与感悟。他表示,希望本次研讨会广泛凝聚共识,加强凝练关键科学问题,以国际化为抓手进一步强化青年人才培养和创新文化建设,促进中心“十五五”科技创新发展水平全面提升。朱永官最后寄语中心科研工作者,要不断突破认知边界,奋力开创生态环境科技创新发展新局面。党委副书记、纪委书记占剑在《落实全面从严治党要求 为“十五五”规划提供坚强政治保证》报告中,汇报了中心党委2025年党建重点工作推进情况,带领全体人员深入学习领会党的二十届四中全会精神、二十届中央纪委四次全会精神和院党组重要部署要求。他强调,要以党建工作项目化清单式服务为切入点,进一步推进党建与业务工作深度融合;通过充分发挥内部审计的监督前哨作用和信息内部公开公示的日常监督作用,进一步健全中心全面从严治党五位一体的监督工作体系;要在提高基层党员干部创造力、凝聚力和战斗力方面狠下功夫,进一步强化基层党支部战斗堡垒作用,为中心抢占生态环境科技制高点提供坚实支撑。中心副主任宋茂勇作《中心“十五五”规划编制情况报告》,总结了中心“十四五”规划实施成效,并围绕战略定位、主要目标、关键指标、主攻方向和保障措施等方面,汇报了中心“十五五”规划编制进展和下步工作重点。中心副主任胡承志作《国际视野下人才工作实践与思考》报告,向与会人员介绍了新时期国家和我院科技人才工作政策,汇报了生态环境领域人才国际竞争力分析情况及中心人才工作现状与挑战,并提出了“十五五”中心人力资源工作思路和重点举措。在特邀报告环节,中心学术委员会主任曲久辉院士结合生态环境领域规划,指出了中心未来5-10年应重点关注的生态环境领域关键问题。他强调,中心要主动适应国家发展需求,积极建议和争取承担国家重大科技任务,在推进生态环境科技自立自强和美丽中国建设中发挥国家战略科技力量主力军作用。段晓男介绍了我院“十五五”可持续发展领域规划有关情况。他表示,中心要紧密围绕生态环境领域国家重大需求,持续提供更多高质量选题建议,勇做深化改革“尖兵”,推动科研组织模式变革,发挥骨干研究所“头雁”作用,形成体系化科技创新能力,有力支撑生态环境质量持续改善和产业高质量发展。中心青年学术委员会主任刘倩,从青年科研人员的科研素养、发展挑战和激活举措等方面,分享了关于新时代青年科研人员的使命与追求的思考,并汇报了青年学术委员会年度重点工作。全体与会人员围绕会议主题进行了研讨交流,就中心五大主攻方向及人才建设、项目组织、国际合作、研究生教育和综合管理等专题分组展开了深入和热烈的讨论,并向大会汇报了各组研讨成果,为中心“十五五”规划编制和科技创新发展提供了宝贵意见和建议。朱永官在总结中强调,要抓实抓好中心“十五五”规划编制工作,加强科学思辨,凝聚广泛共识,汇聚强大合力,系统谋划抢占生态环境科技制高点;要把握“十五五”关键机遇期,推进平台建设趋善化、国际合作常态化,充分释放中心创新潜力,加快建成生态环境国际一流科研机构。中心自2000年开始每年举行发展战略研讨会,至今已连续举办26届,是中心最重要的思想交流盛会,为中心可持续发展奠定了坚实基础。本届发展战略研讨会的成功举办,将为推动中心加快抢占生态环境科技制高点、加快实现“四个率先”和“两加快一努力”目标、全面完善中心“十五五”发展规划等方面提供有力保障。合影政策研究室 综合办公室 党委办公室2025年11月25日<!--!doctype-->

2025-11-25

-

曲久辉院士团队在电催化膜的构-效关系研究方面取得新进展

生态环境研究中心曲久辉院士团队基于实验研究与多物理场有限元模拟,在电催化膜的构-效关系方面取得新进展,相关成果以“Confinement-enhanced valorization of contaminants in electrified hydrogenation membranes for water purification”为题发表在国际知名期刊《Nature Communications》上。电催化还原加氢为污染物资源化提供了一种环境友好的方法,但其在实际应用中常受到传质和电子传递的限制。电催化膜作为一种有效的策略被开发出来,通过空间限域效应增强反应物传质和电子利用效率,然而其结构与性能之间的关系尚不明确。图1. 电催化膜孔道内的反应机制示意图团队开发了具有原子级分散Ru催化位点的电化学膜,实现了对硝酸盐、三氯乙酸和苯酚的高效还原加氢。研究发现,电催化活性与膜孔径之间存在“火山型”关系,孔径为7 μm的电化学膜在55秒内可实现94%的硝酸盐去除率,对铵的选择性超过97%,动力学常数为孔径80 μm膜的2.5倍。然而,进一步减小孔径至4 μm反而导致性能下降。多物理场模拟表明,小孔径虽增强了传质,但也加剧了孔道内电流分布的不均匀性。图2. (a)硝酸盐还原模拟与实验的准一级动力学常数对比;(b)限域效应对传质与电子传递的影响机制示意图本研究揭示了空间限域效应对电化学反应中传质与电子传递耦合机制的关键作用,为设计高效、低成本的电化学膜电极提供了理论依据和设计原则,推动了可持续水处理技术的发展。研究得到了国家自然科学基金、中国科学院国际合作及北京市科技新星等项目资助。论文第一作者是中心博士生康宇阳,通讯作者为古振澳副研究员,研究得到了曲久辉院士、胡承志研究员的悉心指导。论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-64482-z环境水质学重点实验室2025年11月20日<!--!doctype-->

2025-11-20

-

食品与环境界面抗微生物药物耐药性研讨会在杭成功举办

11月10日-14日,由联合国粮食及农业组织(FAO)和中国科学院生态环境研究中心联合主办的食品与环境界面抗微生物药物耐药性研讨会在杭州萧山成功举办,会议汇聚了来自14个国家的二十余位国内外学者、政策专家及行业代表,共同聚焦“抗微生物药物耐药性”这一全球性关键议题,旨在深入探讨驱动食品中抗生素耐药性发生共选择的农业食品体系与环境因素之间复杂的相互作用,推动形成跨学科、跨地域的知识整合与协同范式,为区域农业科技能力建设与国际合作网络注入新动力。开幕式上,朱永官院士指出:“抗微生物药物耐药性是一个跨越边界的问题,它将我们的环境、食品和健康紧密相连。通过促进国际合作与知识共享,我们能够制定从源头上解决抗微生物药物耐药性问题的策略”。联合国粮农组织食品安全官员Jeffrey LeJeune博士认为“理解食品及食品生产环境中细菌耐药性的共选择等问题,需要基于科学的评估,从而为政策制定提供信息并确定行动的优先次序。此次研讨会正体现了我们为守护未来食品安全所做出的共同承诺。”研讨会期间,与会专家审查和评估了与耐药性共选择相关的最新研究进展及实施策略,聚焦于讨论农业实践、食品加工及环境管理等多系统的交互影响。与会者强调,迫切需要协同解决方案以保护人类健康并确保全球食品安全。会议得到了浙江省人民政府驻北京办事处和萧山区人民政府的支持,由浙江省农业科学院、萧山区科学技术协会和湘湖实验室具体承办。会议汇聚了全球范围内的专业力量,包括环境科学家、工程师、微生物学家、化学家、食品安全与农业专家、兽医及风险评估专家,共同应对食品与环境领域的抗微生物耐药性挑战,凸显了践行“同一健康”(One Health)理念的重要性。土壤环境科学与技术实验室国际合作处2025年11月15日

2025-11-15

-

生态环境研究中心在国际顶级期刊Nature Reviews Earth & Environment发表综述文章

鉴于在氮循环和温室气体N2O方面的研究基础和成果,中国科学院生态环境研究中心祝贵兵研究员和朱永官院士受邀在生态环境领域顶级期刊Nature Reviews Earth & Environment(IF: 71.5)撰写综述文章“Nitrous oxide sources, mechanisms and mitigation”,系统梳理全球N2O研究进展与趋势,总结国内外N2O减排成果,重点探讨多圈层N2O排放特征,解析生物与非生物N2O生成机制,并提出减排策略,明确未来重点研究方向。图 1. 全球N2O排放热点和热时N2O是主要的臭氧消耗物质,其在1750–2022年间对温室气体增温效应的贡献为6.4%。当前大气N2O浓度快速上升,主要源于农业源与工业源的直接排放以及内陆水体的间接排放。全球一半以上人为N2O排放来自农业,因此保障粮食安全与协调气候目标成为关键挑战。由于排放具有显著时空异质性,传统方法与模型存在局限,需深入解析多圈层排放特征,精准把握其规律。文章对土壤圈、水圈、大气圈、冰冻圈、岩石圈、塑料圈和工业排放等各圈层的排放特征进行了详细阐述。此外尺度效应、土壤特性、微气候与微地形差异、底物可用性、人为干扰以及测量方法差异等多重因素,也共同导致N2O排放估算的不确定性。因此,亟需深入揭示N2O排放机制并完善相关模型。图 2. N2O产生途径文章系统剖析了N2O的生成机制,涵盖生物途径与生物-非生物协同途径。生物途径主要包括两条:一是由NO3-驱动的反硝化细菌反硝化过程;二是由NH4+驱动的硝化细菌硝化、硝化细菌反硝化及硝化耦合反硝化过程。此外,厌氧条件下,细胞色素c P460蛋白可将两分子NH2OH直接氧化为N2O。不同途径的氮氧来源各异,传统15N单同位素示踪方法难以解析氧来源,而15N-18O双同位素示踪技术结合δ15Nbulk、δ18O和δ15Nsp可区分各途径贡献,并与模型结合理解区域及全球尺度通量模式。生物-非生物协同作用广泛存在于各类自然/人工生态系统,通过化学反硝化与羟胺转化路径发生,前者在富含Fe(II)或NO3-环境中贡献率可达28%,但该机制尚未纳入主流模型,可能致排放低估。目前N2O生成过程仍存在诸多关键科学问题,如非生物过程贡献比例不明、NH4+与NO3-驱动路径的争议、关键环境参数的调控机制等。同时,厌氧氨氧化过程可在好氧-厌氧界面将NH4+与NO2-转化为N2而不产生N2O,该技术已在污水与工业废水处理中应用,但其在自然水体中的N2O减排潜力尚需进一步验证。图 3. 我国厌氧氨氧化热区的生态工程控制N2O排放需从“减少产生”与“增加消耗”两方面协同发力。在农业领域,可通过精准施肥、有机肥替代、间作轮作以及添加硝化抑制剂等方式减少氮肥转化中的N2O释放,同时引入高活性还原菌增强土壤对N2O的消耗能力。陆地水体方面,污水处理厂可采用新型脱氮工艺大幅减排,自然水域则可利用厌氧氨氧化菌降低N2O生成。工业上,选择性催化还原与光/电催化分解等低成本技术已能高效处理高温或高浓度N2O排放。综合来看,融合精准管理、微生物工程与政策创新,是实现多圈层N2O减排的关键路径。当前N2O研究仍面临排放估算不确定、关键排放热点遗漏、原位数据不足等挑战。为提升监测与减排精度,未来需重点加强野外原位观测并构建全球N2O数据库,融合空天技术与人工智能,在多尺度解析排放机制、预测通量变化并优化管理策略,同时深入揭示气候变暖背景下的N2O排放规律,以支撑全球精准控排。论文第一作者为中国科学院生态环境研究中心祝贵兵研究员,朱永官院士为通讯作者。论文链接:Nitrous oxide sources, mechanisms and mitigation | Nature Reviews Earth & Environment论文背后的故事The story behind the paper:https://communities.springernature.com/posts/nitrous-oxide-sources-mechanisms-and-mitigation环境水质学重点实验室2025年11月6日

2025-11-05

-

发展中国家科学院(TWAS)执行主任访问中心

10月27日下午,发展中国家科学院(The World Academy of Sciences,TWAS)执行主任Marcelo Knobel教授应邀访问生态环境研究中心(以下简称“中心”)并进行合作研讨。中心科研骨干、留学生代表及“一带一路”国际科学组织联盟(ANSO)环境科技与产业专题网络企业代表等20余人参会。会议由环境科技海外合作中心主任杨敏研究员主持。魏源送研究员与马百文研究员分别介绍了中国-斯里兰卡水技术联合研究与示范中心(JRDC)、中国科学院-发展中国家科学院水与环境卓越中心(CAS-TWAS CEWE)十余年来推动发展中国家环境科技合作的进展和成果。Marcelo Knobel对中心水与环境科技合作工作成效给予了高度评价,认为与TWAS推动发展中国家科技进步的使命十分契合。他表示,TWAS愿意依托其全球网络助力中心拓展与更多发展中国家政府和科研机构的合作关系,通过合作研究、专业培训及青年人才培养,持续提升发展中国家在水环境领域的科技创新能力。此次来访是Marcelo Knobel自担任TWAS执行主任以来首次到访中心,对于进一步深化中心与TWAS的务实合作,共同为全球可持续绿色发展贡献力量,具有重要的意义。研讨会合影环境科技海外合作中心国际合作处2025年11月5日

2025-11-05

-

“快速城市化背景下的同⼀健康”国际研讨会在京成功举办

2025年10月29日,由国际科学理事会“城市健康与福祉计划”、中国生物工程学会和“一带一路”城市环境健康联盟共同主办,中国科学院生态环境研究中心、中国科学院城市环境研究所以及同一可持续健康网络(One Sustainable Health Institutes, OSH)联合举办的“快速城市化背景下的同一健康”国际研讨会在北京成功举行。会议汇聚了来自全球多个国家的顶尖科学家、公共卫生专家及政策制定者,共同探讨在快速城市化背景下,如何通过“同一健康”理念应对人类、动物和环境健康面临的共同挑战。开幕式由中国科学院院士、国际科学理事会副主席、中国科学院生态环境研究中心主任朱永官主持。联合国环境规划署前首席科学家、科学司前司长刘健博士在开幕致辞中强调了“三重地球危机”(气候变化、生物多样性丧失和污染)的严峻性,以及科学在政策制定和全球合作中的基石作用。中国科学院院士高福则从公共卫生挑战出发,呼吁全球加强在“同一健康”领域的合作。在主题报告环节,多位国内外专家分享了前沿研究成果。来自伦敦卫生与热带医学院的Suraj Bhattarai研究员以尼泊尔的类鼻疽疫病为例,揭示了人—动物—环境界面的隐藏疾病负担。首尔国立大学的Jooyoung Park副教授阐述了如何通过城市代谢分析和循环经济策略,建设更可持续的健康城市。清华大学的黄存瑞教授则深入分析了极端高温等气候变化因素对城市脆弱人群健康的严重影响。尼日利亚科学院院士Akinyinka Omigbodun基于尼日利亚的实践经验,探讨了城乡过渡地带人畜共居的健康挑战。北京大学刘珏研究员通过大数据分析,揭示了城市化进程与传染病负担之间的复杂关联。报告现场圆桌讨论以“共同建设健康城市:跨部门合作与创新治理”为主题,由中国科学院城市环境研究所陈伟强研究员主持,来自莱顿大学的Gjalt Huppes教授、上海大学的Janaka Jayawickrama教授、西交利物浦大学的Joon Sik Kim教授以及阿拉伯改革倡议网络的Abdalhadi Alijla研究员,围绕科学治理、创新模式、社会公平和政策实践等议题展开了深入探讨。这场跨学科对话明确指出,建设健康城市必须突破传统治理框架的局限,通过系统性的创新融合,共同构建一个全方位、多层次的“同一健康”治理新生态,为可持续的城市健康发展提供坚实的理论支撑和实践路径。圆桌讨论面对快速城市化带来的复杂挑战,“同一健康”理念已从学术共识转化为迫切的行动纲领。与会代表普遍认同,科研人员、政策制定者、产业界以及公众必须携手合作,通过跨学科协作和系统性创新,共同构建一个兼具韧性、公平和可持续性的城市未来。国际合作处2025年11月4日

2025-11-04

-

东南亚伙伴机构可持续发展合作交流会在中心顺利举行

10月30日,由中国科学院生态环境研究中心(以下简称“中心”)主办的“东南亚伙伴机构可持续发展合作交流会”在中心顺利召开。中心主任朱永官院士、副主任胡承志研究员,马来西亚拉曼大学校长尤芳达教授、泰国亚洲理工学院校长李百祺教授等主要领导和专家出席会议。会议由胡承志主持。朱永官首先致欢迎辞,提出围绕中国—东盟可持续发展深化科技创新、人才培养和技术转化等合作倡议。尤芳达校长和李百祺校长分别发言,积极响应倡议,希望与中心共同推动中国—东盟可持续发展创新合作。随后,魏源送研究员汇报了中心与亚洲理工学院、拉曼大学的合作进展及展望。会议围绕联合实验室筹建、青年科学家培养、产业示范项目等具体合作路径与机制展开了深入交流。座谈交流后,分别举行了中心与拉曼大学、中心与亚洲理工学院合作谅解备忘录交换仪式。此次会议,对于进一步深化与东盟国家合作伙伴机构的务实合作,携手促进科技支撑区域及全球可持续绿色发展,具有十分重要的意义。中心与拉曼大学合作谅解备忘录交换仪式中心与亚洲理工学院合作谅解备忘录补充协议交换仪式与会人员合影环境科技海外合作中心国际合作处2025年11月3日

2025-11-03

-

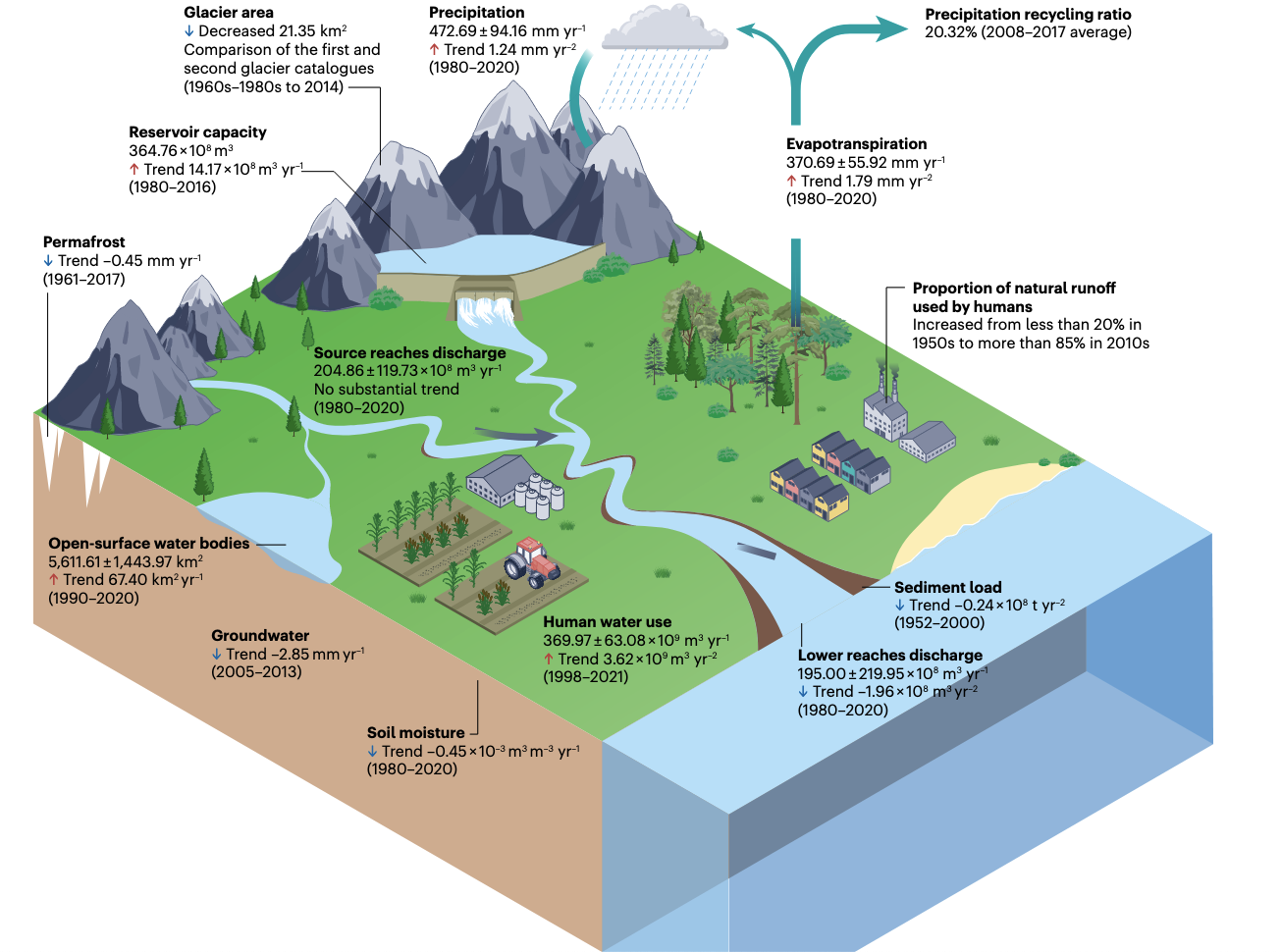

傅伯杰院士团队在人类活动对黄河流域的综合影响方面取得重要进展

黄河流域水少、沙多、受人类活动影响强烈,人水关系及其互馈机制是流域生态保护和高质量发展的关键。2025年9月16日,傅伯杰院士团队在国际知名期刊《自然综述:地球与环境》(Nature Reviews Earth & Environment)发文,对20世纪50年代以来人类活动对黄河流域水循环和泥沙过程的影响进行了系统评述,揭示了人口、经济、工程、政策、水沙与生态间的互馈关系与耦合效应。研究指出黄河流域输沙量显著下降、水资源短缺加剧、人水关系显著改变,可持续发展面临着垂向水循环通量持续增大、自然水资源存量不断减少、局部功能性断流仍然存在、政策影响机制分析不足等挑战,在厘清人水互馈回路结构及演变的基础上提出了流域可持续管理策略。图1 黄河流域水循环变化示意图黄河流域一直面临着严重的水资源短缺问题,在气候变化和人类活动影响下,流域的水循环过程发生剧烈改变,蒸散发显著增加(1.79 mm yr-2),垂向水循环加剧,同时地下水(-2.85 mm yr-1)、土壤水(-0.45 × 10-3 m3 m-3 yr-1)等自然水资源存量却持续减少(图1),威胁到了流域生态系统的稳定性和可持续性,在面对未来气候风险时将变得更加脆弱,其中植被恢复与降水间的互馈机制尚不明确。图2. 黄河泥沙过程的时空分异黄河输沙量大幅减少但也引发了新的挑战。黄河曾是世界上输沙量最大的河流,最大年输沙量一度超过16亿吨,坝库、梯田等工程措施以及退耕还林还草工程实施的植被恢复等使年均输沙量下降了90%以上(图2)。输沙量的下降使下游河床淤积抬升问题得到了明显缓解,但也导致下游引水工程普遍面临取水困难,三角洲部分区域转为蚀退,对生物多样性造成损害,这必然要求对冲沙水量和生态水量需求做出相应调整,上中游的水土保持和三角洲生态保护间平衡是大河流域共同面临的难题。图3. 黄河流域的人口、经济发展与用水变化重塑人水关系就是重塑人与自然的关系,黄河流域人口从20世纪50年代的1亿增长至目前1.26亿。1980年代以来,流域生产总值(GVA)年均增长 1.78%,用水需求增长 15.8%(图3)。论文提出了流域人水互馈回路结构的4个演变阶段:供给扩张回路(1960-1980 年)、资源约束回路(1980-2000 年)、综合治理回路(2000-2020 年)和未来韧性回路(展望),揭示了人类活动与流域水文系统间的动态耦合关系(图4)。图4. 人水互馈回路结构及演变过程面对这些挑战,黄河流域需加强对水资源储量进行动态监测,加深对人类与水文系统相互作用的理解,构建流域人水耦合模型;施行地表水与地下水的联合管理、完善生态保护修复与补偿机制;稳定水通量、保护水存量,提升流域水资源管理适应性。论文第一作者为北京师范大学王帅教授,傅伯杰院士为通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金黄河重点专项项目的支持。论文链接:https://doi.org/10.1038/s43017-025-00718-2区域与城市生态安全全国重点实验室2025年9月17日<!--!doctype-->

2025-09-17

-

贺泓院士团队在气溶胶界面提升CO2反应活性方面取得重要进展

在国家自然科学基金项目(项目编号:22476201和22188102)资助下,中国科学院生态环境研究中心贺泓院士团队与北京理工大学张秀辉教授团队、宾夕法尼亚大学Joseph S. Francisco教授团队合作,在大气气溶胶界面提升CO2反应活性方面取得重要进展(图1)。研究成果以“Promotion of CO2 Reactivity by Organic Acid on Aerosol Surfaces”为题于近日发表于Journal of the American Chemical Society (DOI: 10.1021/jacs.5c06583)。作为地球大气中最重要的温室气体之一,CO2打破了地球的能量平衡,导致全球变暖,甚至更严重的极端天气事件。工业上通常利用氨/胺捕获CO2的方式来进行减排,但以往的研究大多集中在水溶液介质中。众所周知,大气中广泛存在的气溶胶,其表面通常被认为是大气中一种重要的微反应介质,能促使反应加速,甚至可能使气相或液相中不发生的反应变成可能。然而,大气中氨/胺在气溶胶界面捕获CO2的反应尚未有探究,制约了对CO2自净能力的认识和评估。本研究采用第一性质原理分子动力学模拟,结合流动管模拟实验,对CO2与氨/胺在气溶胶界面处的反应进行了探究。发现在含有甲酸(HCOOH)的表面上,由甲酸催化的氨/胺捕获CO2的能垒在6~8 kcal/mol范围内,在常温下很容易克服,且显著低于体相以及不含有机酸表面的反应能垒。实验研究进一步证实,有机酸显著加速了气溶胶表面氨/胺和CO2的反应。不同种类氨/胺的 N 位点的亲核能力决定了其和CO2的反应能垒。这些结果揭示了有机酸膜在提升CO2反应活性以及加速气溶胶界面化学过程中的重要催化作用。论文的第一作者为中国科学院生态环境研究中心李浩副研究员和中国石油大学(华东)殷琪博士生,通讯作者为中国科学院生态环境研究中心楚碧武研究员、北京理工大学张秀辉教授和宾夕法尼亚大学Joseph S. Francisco教授。研究得到了中国科学院生态环境研究中心贺泓院士的悉心指导。图: 大气气溶胶界面氨/胺捕获CO2示意图大气环境与污染控制实验室2025年9月17日<!--!doctype-->

2025-09-17