环境化学与环境毒理全国重点实验室刘思金研究员团队在铁元素代谢失衡影响宿主抗流感病毒感染机制研究方面取得重要进展,相关成果以 “Iron Deficiency Impairs Dendritic Cell Development and Function, Compromising Host Anti-Infection Capacity”为题,在线发表于Advanced Science(DOI: 10.1002/advs.202408348)。

铁元素缺乏作为全球重大公共卫生问题,其成因不仅与膳食营养失衡相关,更与环境污染物暴露密切关联。研究团队既往研究显示:重金属(如铅、镉等)、有机污染物(如多环芳烃等)可通过干扰肠道的铁吸收功能、肝脏的铁调素表达以及抑制血红素合成酶活性等途径,导致机体功能性铁缺乏,增加了呼吸系统感染性疾病的发生风险。目前尚不清楚,铁元素缺乏影响机体抗病毒免疫防御功能的分子机制。

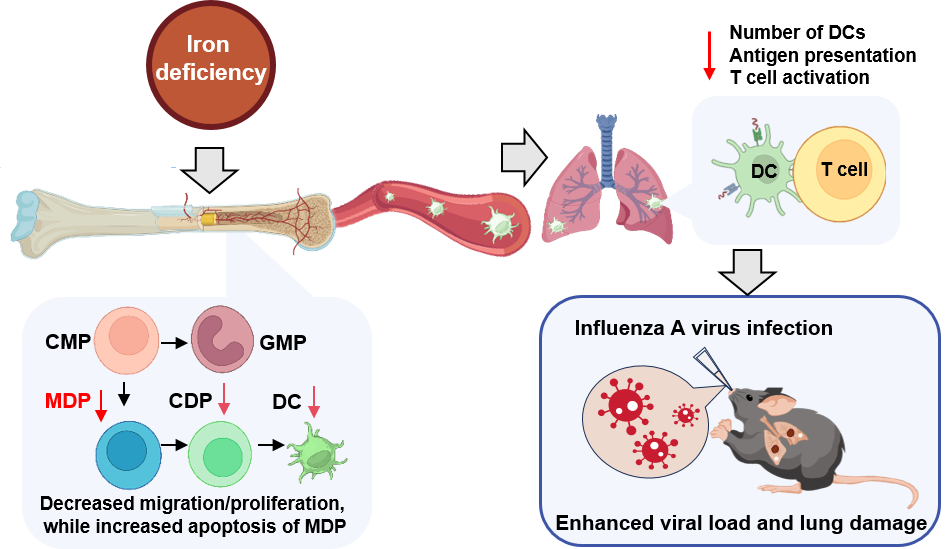

研究团队通过构建铁缺乏及流感病毒感染的模型小鼠,结合流式细胞术、单细胞测序及免疫共培养等技术,系统解析铁缺乏对免疫细胞发育及功能的影响。研究发现:铁缺乏小鼠肺部树突状细胞(DC)数量显著减少。在感染流感病毒后,肺原位以及炎症招募DCs的提呈抗原、促进病毒特异性T细胞增殖的能力降低,导致病毒清除能力降低,加剧小鼠肺部损伤。机制研究表明,骨髓单核细胞树突状细胞祖细胞(MDPs)对铁元素缺乏较为敏感。由于可利用铁元素的减少,导致MDP 迁移、增殖能力下降,伴随抗原摄取基因和免疫信号基因下调,而凋亡相关通路上调,进而导致MDP向共同树突状细胞前体细胞(CDP)及DC分化受阻,损害多器官 DCs 数量与功能。

这一研究不仅明确了树突状细胞在铁缺乏相关免疫缺陷中的关键地位,还系统阐明了铁元素缺乏导致骨髓中树突状细胞发育异常、降低其抗病毒潜能的新机制,为深入研究环境污染导致铁代谢异常并扰动机体抗病毒能力的分子机制提供了思路。

该论文的第一作者为博士研究生任泉仲,通讯作者为马娟研究员。该研究工作得到国家自然科学基金、中国科学院先导专项B、国家重点研发计划、中科院青促会等项目的支持。

环境化学与环境毒理全国重点实验室

2025年6月5日